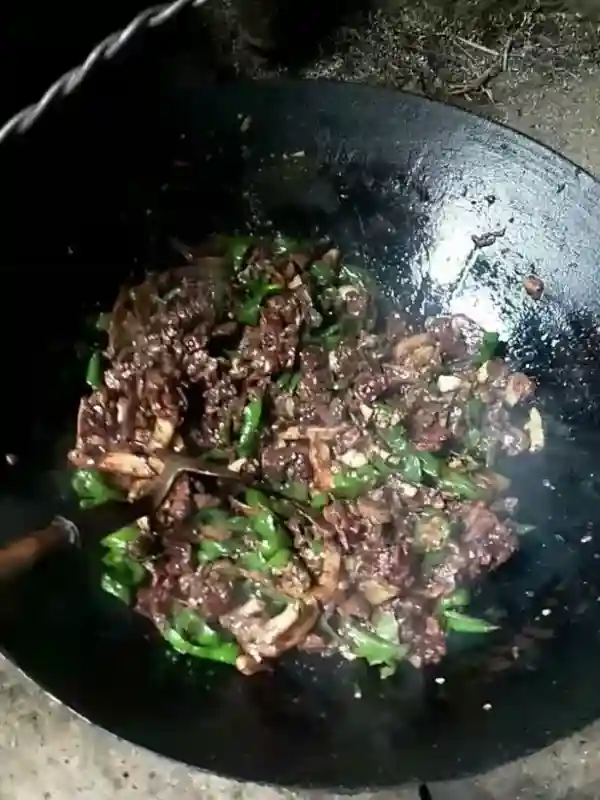

在武冈,炒制一锅地道的血浆鸭,远非简单的烹饪技术问题,而是一场从鸭苗选育到最终宰杀的漫长修行。这只鸭子的每一个生命细节,都直接决定了最终呈现在餐桌上的风味层次与口感体验。要理解武冈血浆鸭的精髓,首先必须读懂这只与众不同的鸭子。

血统与品种:风味基因的原始编码

武冈血浆鸭对鸭子的选择近乎苛刻,其首选是一种被当地人称为“丝鸭”的本地品种。这种鸭子并非外来引进的速生品种,而是在武冈特有的地理环境和养殖方式下,经过长期自然选择和人工选育形成的地方性土鸭。

丝鸭体型适中,既不像北京鸭那样过于肥硕,也不似某些蛋用鸭那般瘦小。成年丝鸭重量通常在2-3斤之间,骨架相对纤细但结构紧凑,肌肉纤维细腻而富有弹性。这种体型特征决定了它在烹饪过程中能够均匀受热,同时保持肉质的紧实度。

更重要的是,丝鸭的皮薄而脆,皮下脂肪分布均匀且厚度恰到好处——既不会因脂肪过多而显得油腻,也不会因脂肪过少而失去滑润口感。这种独特的脂肪分布是血浆鸭能够达到“香而不腻”境界的物质基础。

近年来,随着武冈铜鹅名声鹊起,也有一些厨师尝试用铜鹅替代鸭子制作“血浆鹅”,但地道的武冈人仍然坚持认为,只有用本地丝鸭炒制的才是正统的血浆鸭。

生长环境:自然滋养的风味积累

一只合格的血浆鸭原料,必须是农家散养的土鸭。这种养殖方式与现代集约化养殖形成鲜明对比,也是形成其独特风味的关键因素。

武冈地处湘西南,属亚热带季风气候,雨量充沛,河网密布,水田众多,为鸭子的放养提供了得天独厚的自然条件。传统的养殖方式是在开春时节用土鸭蛋孵化出雏鸭,不喂工业化饲料,而是以糠饭、稻谷和稻田里的虫子、水草为食。

这种野外放养的方式让鸭子能够自由活动,肌肉得到充分锻炼,肉质自然紧实有嚼劲。同时,多样化的天然食物来源也在鸭肉中积累了复杂的风味物质,这是单一饲料喂养无法达到的效果。

鸭子通常在野外河道、稻田中放养,活动空间广阔。这种养殖方式虽然生长周期较长,但确保了鸭肉的品质。鸭子在觅食过程中摄入的各种天然食材,无形中为鸭肉增添了层次丰富的风味前体物质。

生长周期:时间雕琢的完美质地

时间是最好的调味师,这句话在血浆鸭的选材上体现得淋漓尽致。武冈人对鸭子的生长周期有着精确到天的要求。

喂养约三个月左右是公认的黄金时期。这个时间点的选择蕴含了丰富的饮食智慧:时间太短,鸭子未充分发育,肉质过于柔嫩,缺乏应有的嚼劲和风味;时间过长,鸭子开始老化,肉质变柴,骨骼硬化,无法实现“连骨头都能嚼碎”的食用体验。

specifically,选择的是翅膀刚刚长齐,还没开始下蛋的“仔鸭”。此时的仔鸭正处于生长发育的巅峰期,肌肉纤维已经形成但尚未老化,体内各种风味物质积累充足但还没有因为产蛋而流失。

这种对时间的精准把握,确保了鸭肉质地松紧适中,肥瘦比例恰到好处,骨头尚处于脆嫩状态,每一根小骨头都能够在烹饪后轻松嚼碎食用,最大程度地吸收调味汁的风味。

端午前后被认为是品尝血浆鸭的最佳时节。这个时候的仔鸭正好达到理想的生长状态,同时当地的青椒和仔姜也刚刚上市,形成了食材的完美配合。

宰杀处理:技艺传承的关键环节

宰杀处理是决定血浆鸭成败的第一个技术难关,也是最能体现厨师经验价值的环节。整个过程要求干净利落,同时对鸭血的保存有着极为严格的要求。

放血技巧直接关系到血浆鸭的成败。宰杀前需要准备一碗约4两左右的清凉山泉水(矿泉水也可),并放入足够的盐——这些盐不仅是防止血液凝固的介质,更是烹炒整只鸭所需盐量的全部。

杀鸭要一次性完成放血,确保鸭血充分流入清水碗中。这个过程需要助手不停地搅动鸭血,防止凝固成块。有经验的厨师能够通过血丝的形态判断血液质量——当用筷子挑起鸭血成丝状时,便算调制成功了。

烫鸭拔毛的过程也很有讲究。水温要控制在90摄氏度左右,过热会导致鸭皮破损,影响美观;不够热则拔毛困难。拔毛要求干净利落,不能留有细毛,同时要保证鸭皮的完整性。

切割鸭肉时,要切成无名指指尖大小的块状。这种规格既能够保证鸭肉在烹饪过程中充分入味,又能够保持肉块的完整性,避免过于碎小影响口感。

肉质特性:多重因素塑造的完美食材

经过以上严格筛选和处理的鸭子,最终呈现出独特的肉质特性,这些特性直接决定了它在烹饪过程中的表现和最终的口感体验。

肌肉纤维特性:散养的方式使鸭肉肌肉纤维相对较细但密度较高,纤维间有适量的脂肪分布。这种结构使鸭肉在烹饪过程中能够保持水分,避免过度收缩变硬,同时脂肪的融化又会带来滋润口感。

风味物质分布:多样化食物来源使鸭肉中积累了丰富的氨基酸、核苷酸等风味前体物质。这些物质在加热过程中会发生美拉德反应,产生复杂而浓郁的肉香味,这是饲料鸭无法比拟的。

骨骼特性:三个月左右的仔鸭骨骼尚未完全钙化,软骨成分较多,经过proper烹饪后确实可以达到“连骨头都能嚼碎”的程度。这些嚼碎的骨头不仅增加了食用的乐趣,更释放出骨髓中的鲜美物质。

皮脂比例:丝鸭的皮薄而脆,皮下脂肪层厚度适中。在烹饪过程中,皮脂会部分融化,滋润瘦肉部分,同时留下香脆的口感,形成丰富的层次感。

文化内涵:超越食材的精神价值

在武冈,选择一只合格的血浆鸭原料,已经超越了单纯的食材选择,成为一种文化认同和地方自豪感的体现。

这种对传统品种和养殖方式的坚持,实际上是对地方饮食文化的传承和保护。在工业化养殖大行其道的今天,武冈人仍然愿意花费更多时间和成本来坚持传统,因为他们深知,真正的好味道是无法速成的。

同时,这种对食材的极致追求也体现了武冈人对待食物的认真态度和生活智慧。在他们看来,美食不仅仅是果腹之物,更是一种生活艺术和精神享受。

近年来,随着“黄茅血浆鸭”等品牌的成功推广,这种传统的食材选择标准也得到了市场的认可和消费者的追捧。真空包装的血浆鸭能够畅销全国,恰恰证明了传统价值在现代社会中的生命力。

现代挑战与创新发展

然而,传统的食材选择方式也面临着现代社会的挑战。散养土鸭生长周期长、成本高、产量有限,难以满足日益增长的市场需求。

一些养殖户开始尝试在传统与现代之间寻找平衡点——保持丝鸭的品种特性,但在养殖方式上进行适当改良,既保证鸭肉品质,又能提高产量。

同时,也有一些餐饮企业开始建立自己的养殖基地,专门为血浆鸭提供原料,确保品质的稳定性。这种“从农场到餐桌”的模式,或许是对传统智慧的一种现代诠释。

无论如何变化,武冈人对血浆鸭原料的严格要求不会改变,因为这是这道地方名菜的灵魂所在。没有合格的鸭子,再高超的烹饪技艺也无法做出地道的武冈血浆鸭。

从鸭苗选育到最终宰杀,一只合格的武冈血浆鸭原料凝聚了自然的馈赠、时间的沉淀和人类的智慧。它不仅是美味的载体,更是一种文化符号,代表着武冈人对美食的极致追求和对传统的坚守。

暂无评论内容