在湖南邵阳的腊月里,空气中弥漫着一种特殊的香气——新鲜猪血与豆腐混合后经柴火熏烤的咸香。这是一种黑色油亮、其貌不扬的食物,却是无数邵阳人心中最鲜明的年味印记。猪血丸子,这道用简单原料创造的美味奇迹,不仅承载着邵阳人的味蕾记忆,更是一部浓缩了地域文化与生活智慧的“年味史诗”。

农耕智慧的结晶

关于猪血丸子的起源,邵阳民间流传着多个版本,其中最广为人知的与当地的生活习俗密切相关。相传在明清时期,邵阳地区的村民多以务农为生,腊月里杀年猪是头等大事,但新鲜猪肉难以长期保存。聪明的村民便想出了一个办法:将猪血与猪肉混合,加入豆腐和调料,揉成丸子后熏制晾晒,这样既能延长保存时间,又能让食材的风味相互融合。

另一种说法则与祭祀有关。古时邵阳人在春节前会举行祭祀活动,猪血象征着“血祭”,豆腐代表“五谷丰登”,猪肉寓意“富足”,三者结合的丸子既是祭品,也是供家人分享的美食,逐渐演变成过年必备的年货。无论起源如何,猪血丸子的诞生都体现了邵阳人利用有限食材创造美味的生活智慧,也折射出当地农耕文化的印记。

母爱创造的营养奇迹

还有一个感人至深的传说版本。宋代宝庆(今邵阳)住着一对孤儿寡母,母亲为了让儿子拥有强健的体魄,将儿子送到庙里与和尚一起习武。由于和尚只能吃素,儿子日益消瘦,母亲心疼不已。

一天,母亲看到一户人家杀猪,猪血触发了她的灵感。她将猪血加在豆腐里面,既可解荤腥之馋,又可避佛门戒律。于是她买来猪血、豆腐,将之捏碎揉成圆形,挂于灶上熏干后拿到庙里给儿子吃。儿子食用后味道可口,饭量大增,练起武来也更加有劲。后来儿子参加朝廷武艺招考,一举夺得武状元,那黑糊糊的血粑功不可没。

事情传开后,因其味美,加之食用后即可高中状元之传说,宝庆人各家各户都兴起了做血粑的习俗,历代相传,并流传至今。血粑的存在,不仅见证了母爱的伟大,也寄托着父母望子成龙的无限期盼。

反抗象征的历史渊源

在湖南武冈地区,则流传着一个与反抗封建压迫相关的起源故事。明代时武冈是朱元璋第十八子朱岷王(俗称朱王)的封地。朱王倚仗皇帝老子的权势作威作福、骄奢残暴、草菅人命、加税加赋,致使民不聊生。

当地百姓对朱王的胡作非为深恶痛绝,恨之入骨。许多人常用猪血、猪肥肉、豆腐,分别代表“朱王”的血、肉、脑做成“猪血丸子”,邀请亲朋好友前来食用,借此发泄对封建统治者的不满和仇恨。

这样食用的人多了,做的人也就多了,久而久之,这种菜竟做得特别可口,流行甚广。数百年来,人们对封建帝王罪行渐渐淡忘,但猪血丸子这种美味菜肴却在民间一代一代流传下来,其制作方法也越来越精致。

勤劳妻子的创造

还有一个版本赞美了邵阳妻子的智慧。清朝康熙年间,邵阳的普通老百姓在忙完一年的“农活”后,要准备下沅江,到长沙等地去“挑盐”回来卖。路途遥远、时长日久,勤劳智慧的邵阳妻子们到当地集市找来新鲜猪血,回家和已经捏碎滤干了的豆腐“掺合”在一起,加入盐、老姜碎末、辣椒粉等佐料,揉成馒头大小椭圆形状的丸子。

做好以后,撒上一些“松树针”放在竹制器皿里,拿到太阳下晒一、二天,再放到里屋挂在柴火灶上,让烟火熏干。烟越大熏得时间越长,其腊香味就越浓。烘干后用水一煮就可以切成片吃,非常方便。出远门的汉子,家里如果没有什么吃的可带,妻子就会给煮上几个,包好带在路上吃。

传统工艺的传承

正宗的邵阳猪血丸子制作工艺极为讲究,从选料、配比到制作、熏制,每一步都需精益求精。猪血必须是当天宰杀的新鲜猪血,且需加入少量盐静置凝固,确保其细腻无杂质。猪肉以当地土猪的五花肉或前腿肉为佳,肥瘦比例需严格控制在3:7左右。豆腐则选用冬季制作的硬豆腐(又称“老豆腐”),需提前用纱布包裹挤压,去除多余水分。

混合搅拌是制作过程中的关键环节——将猪肉丁、碎豆腐、猪血放入大盆中,加入所有调料,用手反复揉捏至充分融合。这一步需要力度均匀,确保原料黏合成团,否则丸子容易散碎1。

熏制是猪血丸子风味形成的核心环节。传统做法是在铁桶或特制熏炉中点燃松针、谷壳、橘子皮等,将丸子悬挂在上方,用小火慢熏3-5天。松针和谷壳能赋予丸子独特的烟熏香,橘子皮则中和了烟火气的呛味,增添一丝果香。

舌尖上的乡愁

蒸熟后的邵阳猪血丸子呈现深褐色,切面光滑,猪血的细腻、猪肉的油香与豆腐的紧实完美融合。入口先是浓郁的烟熏味,随后是猪肉的咸香与豆腐的豆香,微微的辣味在舌尖蔓延,咀嚼时能感受到瘦肉的嚼劲与豆腐的弹牙,层次极为丰富。

这种独特的口感源于原料的巧妙配比与工艺的精准把控:猪血使丸子质地细腻,豆腐提供了紧实的口感基础,猪肉则增加了油脂的香气与嚼劲,而熏制过程中形成的焦香外壳,更是让味道多了一层烟火气的厚重感。

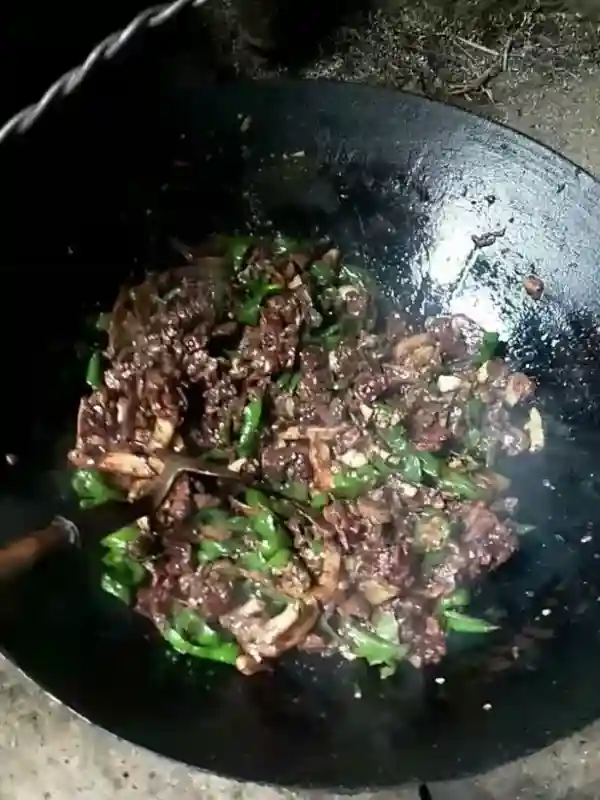

无论是切片直接食用,还是与青椒、蒜苗同炒,猪血丸子都能展现出不同的风味魅力——直接吃时,烟熏味浓郁,咸淡适中;炒制后,油脂渗出,香气更加四溢,是下饭的绝佳搭配。

承载文化与情感的符号

在邵阳人的春节习俗中,猪血丸子有着不可替代的地位,它不仅是一道美食,更是团圆与祝福的象征。每年腊月二十左右,家家户户便开始制作猪血丸子,这一过程往往全家参与:男人负责处理猪肉、烧火熏制,女人则承担揉制丸子、晾晒的细致活,孩子们在一旁帮忙递调料、翻动丸子,欢声笑语中透着浓浓的年味。

制作好的猪血丸子会被仔细收藏在陶罐中,随吃随取,从除夕的团圆饭到正月的待客餐桌,都少不了它的身影。按照传统习俗,春节走亲访友时,主人会将猪血丸子作为伴手礼送给客人,寓意“团团圆圆、红红火火”。

对于在外打拼的邵阳人来说,猪血丸子更是乡愁的载体——无论身处何地,春节前收到家人寄来的猪血丸子,便仿佛闻到了家乡的烟火气,尝到了家的味道。离别之际,父母总不忘将猪血丸子塞到儿女的行李中。回到城里,每次想家口馋时,就顺便从冰箱中拿出黑糊糊的猪血丸子,重温一下家乡的美味。

那种味道是远方游子想念家乡、思念母亲的味道。林语堂先生曾说过:“人生最幸福的事之一就是吃母亲做的饭菜。”

穿越时空的味蕾记忆

从宋代母亲的爱心创造,到明清时期村民的食物保存智慧;从反抗封建统治的象征,到妻子为远行丈夫准备的干粮,猪血丸子的起源传说丰富多彩,反映了邵阳人民在不同历史时期的生活面貌和精神世界。

猪血丸子也体现了邵阳人的性格特点。邵阳人十分能吃苦,从喜欢食用猪血丸子可以看得出来。也许是长期食用猪血的缘故,使得邵阳人与生俱来拥有一种血气方刚的性格4。这种血性、硬气的特质,一直在邵阳人的血脉中传承。

如今,猪血丸子不仅是一种食物,更是一种文化符号,连接着邵阳人的过去与现在,传递着家的温暖和乡愁的滋味。它见证了邵阳人的智慧、勤劳和坚韧,也承载了无数人对家乡的深情厚谊。每一次品尝,都是对这份珍贵文化遗产的传承和致敬。

暂无评论内容